Dennis L.

Seit Jahrhunderten berichten Seefahrer von nächtlichen Ozeanen, die wie Schneeflächen leuchten. Nun wächst ein einzigartiger Datenfundus, der das Phänomen in Raum und Zeit greifbar macht. Die neue Sammlung vereint historische Augenzeugenberichte mit schwachlichtsensitiven Satellitenaufnahmen und schafft so eine belastbare Grundlage für Vergleiche. Erste Analysen zeigen Muster, die auf ozeanografische und klimatische Einflussfaktoren hinweisen könnten. Der Weg zu belastbaren Erklärungen bleibt anspruchsvoll, doch die Datentiefe erreicht eine neue Qualität.

Die Fähigkeit bestimmter Meeresorganismen, Licht zu erzeugen, zählt zu den eindrucksvollsten Erscheinungen in den Ozeanen. Biolumineszenz dient als Kommunikationsmittel, als Schutzmechanismus oder als Jagdstrategie und folgt biochemischen Reaktionsketten, deren Effizienz und Regelhaftigkeit in vielen taxonomischen Gruppen untersucht wird. Was die meisten Küstenbeobachtungen so faszinierend macht, ist ihr flüchtiger Charakter und die Überschneidung biologischer und physikalischer Prozesse. Strömungen, Nährstoffdynamik, Temperaturgradienten und nächtliche Mischungsphänomene beeinflussen, ob und wie intensiv die Leuchterscheinungen an die Oberfläche treten. Für die Forschung ist es daher entscheidend, Ereignisse nicht nur spektakulär zu dokumentieren, sondern sie in ihren Antriebsfaktoren zu verstehen. Dazu braucht es konsistente Zeitreihen, räumliche Kontexte und eine klare Trennung zwischen Einzelphänomenen und großflächigen, ungewöhnlich stabilen Leuchtereignissen.

Genau hier entstand lange eine Lücke: Berichte waren verstreut, uneinheitlich beschrieben und schwer vergleichbar. Moderne Satelliteninstrumente erkennen zwar extrem schwaches Licht und erfassen großräumige Muster über Wochen, doch ohne historische Basis fehlte der Maßstab, um Häufigkeit, Saisonalität und regionale Besonderheiten einzuordnen. Umgekehrt erlaubten ältere Schilderungen kaum Rückschlüsse auf die großräumige Ausdehnung oder die Kopplung an aktuelle ozeanografische Felder. Eine robuste Synthese erfordert deshalb eine kuratierte Sammlung, die Augenzeugenberichte systematisch bewertet, mit Umweltparametern verknüpft und durch unabhängige Beobachtungsarten stützt. Wenn Zeitreihen über Jahrhunderte hinweg mit modernen Erdbeobachtungen verglichen werden, entsteht erstmals die Möglichkeit, Signale von Rauschen zu trennen und Hypothesen über Entstehung, Persistenz und räumliche Ausbreitung auf ihre Tragfähigkeit zu testen.

Die neue, kuratierte Datenbank setzt genau an dieser Schnittstelle an. Sie wertet Logbucheinträge, Forschungsfahrten und Zeitschrifteneinreichungen im Längsschnitt aus, klassifiziert die Qualität von Meldungen und ergänzt sie durch georeferenzierte Nachtbeobachtungen aus dem Orbit. Entscheidend ist der gemeinsame Nenner: eine standardisierte Beschreibung, die Angaben zur Sichtweite, Homogenität des Leuchtens, Farbeindrücken und Reaktionen auf mechanische Störungen zusammenführt. Dadurch lassen sich frühere Einzelfälle mit aktuellen Fernerkundungsbildern zusammenlegen, ohne Details zu verlieren. Ergänzend werden Begleitfaktoren wie Meeresoberflächentemperatur, Chlorophyllindikatoren, Windfelder und Strömungsanalysen herangezogen. So entsteht ein Mosaik aus Signalen, das nicht nur Ereignisse zählt, sondern auch ihre Rahmenbedingungen sichtbar macht. Die Datenbank wird fortlaufend gepflegt, um künftige Beobachtungen einzubinden und die statistische Aussagekraft weiter zu erhöhen. Erste Cluster deuten auf bevorzugte Regionen im Indischen Ozean und in maritimen Übergangszonen hin, deren Dynamik saisonal geprägt ist. Earth and Space Science

Ein methodischer Schlüssel ist die Qualitätskontrolle der historischen Berichte. Subjektive Eindrücke werden mit Kriterien versehen, die eventuelle Verwechslungen minimieren, etwa mit biolumineszenten Wellenkämmen, Schiffswirbeln oder atmosphärischen Effekten. Nur konsistente Schilderungen mit eindeutigen Merkmalen eines flächigen, homogenen Meeresleuchtens fließen in die Kernanalyse ein. Parallel dazu werden Satellitendaten mit Verfahren zur Rauschunterdrückung geprüft, die künstliche Lichtquellen, dünne Wolkenschleier und Luftstrahlung ausschließen. Die Kombination aus strenger Kuratierung und multimodalen Messdaten eröffnet neue Wege der Validierung: Stimmen historische Orte und Zeiten mit heutigen Leuchtdetektionen überein, erhöht das die Evidenz deutlich. Zugleich lassen sich Fehlklassifikationen transparent markieren, was die Grundlage für reproduzierbare Studien legt. Das Ergebnis ist nicht nur eine Liste von Ereignissen, sondern ein Rahmen, der Hypothesenbildung und Prognosemodelle auf eine belastbare Datengrundlage stellt.

Das großflächige, gleichmäßige Leuchten unterscheidet sich deutlich von den bekannten, kurzlebigen Funkeleffekten in Küstennähe. Die führende Arbeitshypothese sieht hier bakterielle Lichtemission, die stabil in ausgedehnten Wassermassen auftreten kann. Entscheidend ist, wie solche Bakterienpopulationen die nötige Dichte und Gleichmäßigkeit erreichen und wie lange sie in Schichten bestehen, die an der Oberfläche sichtbar werden. Dazu werden biologische und physikalische Perspektiven zusammengeführt. Auf biologischer Seite interessieren Nährstoffquellen, Substratverfügbarkeit und mögliche Wechselwirkungen mit Phytoplankton. Auf physikalischer Seite geht es um die Kopplung an Scherung, Stabilitätsschichten, Auf- und Abtriebsprozesse sowie um die Ansammlung in weitgehend isolierten Wasserpaketen. Das Zusammenspiel dieser Faktoren könnte erklären, warum einzelne Regionen wiederholt betroffen sind, während andere Ozeanbereiche trotz ähnlicher Bedingungen kaum Meldungen liefern.

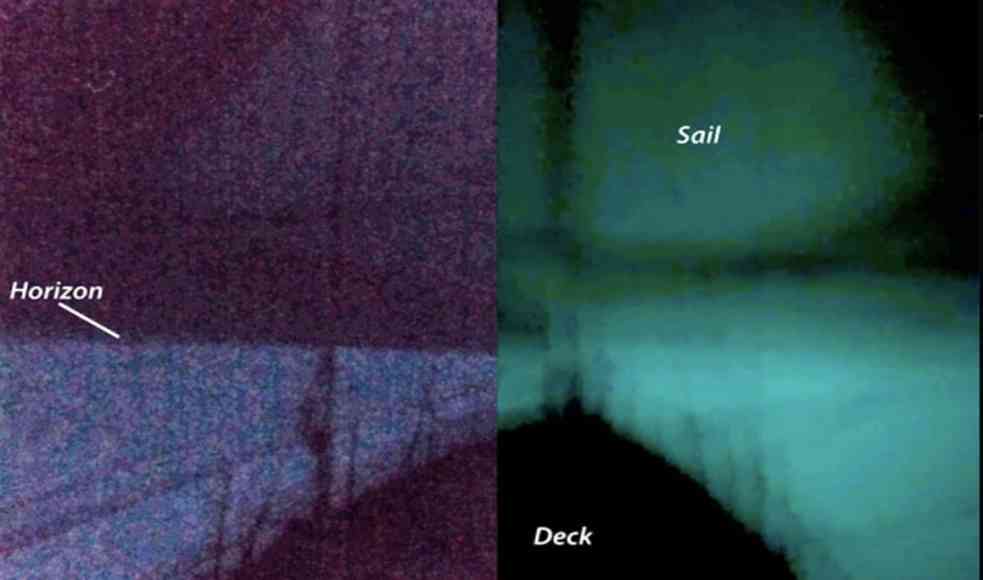

Um diese Hypothesen zu prüfen, braucht es Beobachtungen in Echtzeit und über große Skalen hinweg. Hier liefern schwachlichtempfindliche Sensoren aus dem Orbit einen seltenen Blick auf Ereignisse, die sich über Zehntausende Quadratkilometer erstrecken und über Tage bis Wochen bestehen können. Solche Beobachtungen zeigen homogene Flächen, deren Helligkeit mit Meeresoberflächentemperatur und Biomasseindikatoren korrelieren kann. In Kombination mit Berichten von Schiffscrews, die das Wasser als milchig, strukturlos und nicht funkelnd beschreiben, stärkt sich das Argument für stabile, bakterielle Lichtproduktion in einer Grenzschicht. Eine zweite wichtige Prüfgröße ist die Reaktion auf Störungen: Wird das Leuchten bei Propellerbewegungen oder Wellenbrechern schwächer oder bleibt es konstant, spricht dies für kontiguöse Leuchtquellen im Volumen statt für mechanisch getriggerte, kurzzeitige Funken. So werden Mechanismen nicht nur postuliert, sondern präziser abgegrenzt.

Neben der Mechanistik rückt die Raumzeitdynamik in den Fokus. Die Datenbank erlaubt, saisonale Häufungen herauszuarbeiten und sie mit großskaligen Moden des Ozean-Klimasystems zu vergleichen. Besonders auffällig sind wiederkehrende Muster entlang von Randströmen und in gebietsbezogenen Konstellationen, in denen ruhige, nährstoffreiche Schichten über längere Zeit stabil bleiben. In einigen Regionen fällt die Saisonalität mit monsungetriebenen Umlagerungen zusammen, die Wassertemperaturen, Durchmischung und Oberflächendrift stark modulieren. Solche Bedingungen begünstigen isolierte Wasserpakete, in denen bakterielle Gemeinschaften wachsen können. Wenn Klimamoden die Wahrscheinlichkeit solcher Konfigurationen erhöhen, steigt auch die Chance auf großflächiges Leuchten. Die Datenbank schafft die Voraussetzung, diese Zusammenhänge über mehrere Jahrhunderte hinweg zu prüfen und so Zufallsmuster von belastbaren Signalen zu unterscheiden.

Fernerkundungsstudien dokumentieren einzelne, großflächige Leuchtereignisse mit unabhängigen Ankern aus Schiffssichtungen. Ein prominentes Beispiel ist ein Ereignis südlich von Java, das in der Nachtfernerkundung über viele Tage konsistent erfasst wurde und später durch eine Bootsbegegnung qualitativ bestätigt werden konnte. Solche Fallstudien sind Goldstandard, weil sie die Übereinstimmung zwischen orbitaler Detektion und unmittelbarer Erfahrung belegen. In Kombination mit der Datenbank entstehen so Referenzfälle, die die Parameterbereiche eingrenzen, in denen großflächiges, homogenes Leuchten wahrscheinlich ist. Das reduziert Unsicherheiten für künftige Modelle, die aus Umgebungsdaten eine Wahrscheinlichkeit abschätzen sollen. Eine detaillierte Analyse dieser Satellitenbeobachtungen wurde in Scientific Reports vorgelegt und liefert methodische Grundlagen für die Identifikation solcher Phänomene im globalen Datensatz.

Mit wachsender Datenbasis wächst auch die Chance, Prognosen zu testen. Die neue Sammlung erlaubt es, prädiktive Ansätze zu entwickeln, die aus Temperaturfeldern, Windscherung, Strömungssignaturen und biogeochemischen Indikatoren eine Eintrittswahrscheinlichkeit ableiten. Belastbar werden solche Modelle erst, wenn sie an unabhängigen Perioden validiert und auf Übertragbarkeit geprüft werden. Hier spielt die Kombination aus historischen Details und modernen Messreihen ihre Stärke aus. Sie ermöglicht robuste Kreuzvergleiche und schafft statistische Tiefe, um Fehlsignale zu erkennen. Ziel ist keine punktgenaue Vorhersage, sondern eine Wahrscheinlichkeitskarte, die Expeditionen, Beobachtungsprogramme und autonome Plattformen so steuert, dass reale Messungen während eines Ereignisses wahrscheinlicher werden. Gelingt dies, lassen sich offene Fragen zur Ökologie, zur biogeochemischen Rolle und zur langfristigen Bedeutung dieser Leuchterscheinungen deutlich besser beantworten.

Gleichzeitig fordert das Thema zu nüchterner Vorsicht auf. Auch ein sorgfältig kuratierter Datensatz bleibt in Teilen heterogen, und die Kopplung biologischer Emissionen an großskalige Ozeanprozesse ist komplex. Ausreißer, Beobachtungslücken und regionale Besonderheiten bleiben methodische Herausforderungen. Zudem ist unklar, ob großflächiges Leuchten ein Signal für intakte oder gestresste Systeme ist. Erst Messungen vor Ort, die chemische, genetische und optische Daten vereinen, können die Rolle der beteiligten Organismen, ihre Stoffwechselwege und ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt klären. Die neue Datenbank schafft die Grundlage, solche Messkampagnen gezielt zu planen. Sie ist damit nicht der Endpunkt einer Suche, sondern der Startpunkt eines systematischen Programms, das ein jahrhundertealtes Rätsel mit modernen Mitteln und sorgfältiger Methodik adressiert.